Günther Domenig und der Finger Gottes

Irgendwo habe ich ein Foto, auf dem eine Nonne abgebildet ist, wie sie ihren Mittelfinger zeigt in einer dramatischen, als unschicklich geltenden Geste. Aufgenommen wurde es unter dem riesigen Schildkrötenschildgewölbe der Mensa im Hof der Residenz der Schulschwestern in Graz-Eggenberg. Es war um 1980 und ich, ein früher und begeisterter Ehrenbürger der „Domeniganischen Republik“ (so stand es geschrieben an der Tür in die Architekturklasse Domenig an der TU Graz), bin nach Graz gereist, um Domenigs erstes Meisterbauwerk, die expressionistische Kuppel des Speisesaals, versteckt als Zubau im engen Hof eines langweiligen Schulgebäudes aus den 1950er Jahren, zu besichtigen. Damals gab es den Begriff Grazer Schule noch nicht und Domenig war im Begriff, berühmt zu werden. Die Welt der Weltarchitektur ist ungerecht. Domenig ist nicht Träger des Pritzker-Preises geworden.

Nichts lag der Schulschwester ferner, als ein obszönes Zeichen zu setzen. Oder gar ihre Verachtung für das Bauwerk und dessen „Schöpfer“, wie sie sagte, ausdrücken zu wollen. Ganz im Gegenteil. Sie sprach von Domenig wie von einem Finger Gottes. Sie sprach von Domenig wie von einem fabelhaften Wesen, von einem Himmelsboten, der vom Allmächtigen geschickt wurde, um Menschen beizubringen, wie sie richtig, das heißt gottgefällig, bauen sollen.

Vielleicht hing die Verehrung auch mit seinem schönen slowenischen Namen zusammen, in dem stets der Dominus mitklingt. Sie war dabei, als die Mensa gebaut wurde, dies sei ein Spektakel sondergleichen, spannend bis zuletzt. Sie erzählte mir, wie Domenig die Halle eigenhändig zu bauen half und wie er sich dabei einen Finger verletzte und wie er davon schockiert war, obwohl die Verletzung kaum der Rede wert war. Er, Domenig, empfand es aber persönlich, als hätte sich der Bau, einem unheimlichen Wesen gleich, gegen die ihm vom Architekten eigenhändig verliehene Gestalt wehren wollen.

Die Aufnahme war also bloß eine komisch wirkende, jedoch zufällig entstandene Verfälschung eines Augenblickes. Gerade als mir die Schulschwester erklären wollte, wie Domenig auf die Idee kam, im Folgebau der Grazer Mensa, in der Bankfiliale in Wien-Favoriten, eine riesige Hand abbilden zu lassen. Seine Hand, verletzt beim Bauen. Diese Skulptur war in der zeitgenössischen Architektur eine rätselhafte Erscheinung. Viele Architekturkritiker hielten diese Hand, die den Bau von innen zu tragen, gleichsam aus dem Nichts zu ziehen scheint, für überflüssige Übertreibung. Für Kitsch. Ist es nicht. Es ist ein Symbol für einen Paradigmenwechsel in der modernen Architektur, für die Wiederherstellung der archetypischen Vereinigung von Bau und Körper.

Domenig baute autobiographisch. Domenig hielt seine Verletzung für eine Kränkung. Das Bauwerk weigerte sich zu entstehen, sagte er mir einmal.

Wenn ich an Günther Domenig denke und über Günther Domenig nachdenke, denke ich auch an meinen ersten Besuch bei den Grazer Schulschwestern, an mein Farbfoto, das ich nicht finden kann, das ich aber irgendwo haben muss, und dabei denke ich auch an das Schwarzweißfoto, auf dem Friedrich Kiesler im Bauch des Bukephalos abgebildet ist, wie er diese seine riesige Architekturskulptur mit den eigenen Händen baut und formt, und überlege, ob auch er dabei verletzt wurde und gekränkt.

Dann denke ich, wenn jemand als Vorläufer der Architektur von Zaha Hadid zu gelten hat, dann ist es Domenig. Und wenn ein österreichischer Architekt Kiesler folgte, dann war es Domenig. Und wenn es jemand verdient hätte, den ersten Kiesler-Preis zu bekommen, dann war es Jørn Utzon für seine Oper in Sydney und dann als Zweiter Domenig. Doch die Juroren pflegen häufig mit ihren Nominierungen ihre eigenen Befindlichkeiten auszuzeichnen. Die bestimmenden österreichischen Zeitgeister vermochten Günther Domenig nicht richtig einzuschätzen. Die internationalen waren auch nicht besser. So steht den Grazer Schulschwestern das Verdienst zu, in Günther Domenig einen Propheten des Bauens erkannt zu haben.

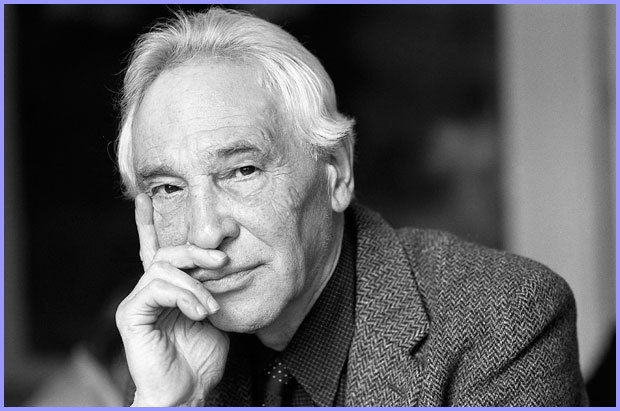

Günther Domenig

6. Juli 1934 – 15. Juni 2012

Text: JAN TABOR

Bild: CHRISTIAN JUNGWIRTH