Das leuchtende Rot des Granatapfels

Über 3.000 Kilometer in zehn Tagen vom Kaukasus bis zum Bergkarabach: eine Reise quer durch Armenien.

von DORIS LIPPITSCH

Teil I

Bild oben: Ani – Faszinierende Landschaft im türkisch-armenischen Grenzgebiet. Die ehemalige Hauptstadt von Armenien ist rund 42 Kilometer östlich der türkischen Stadt Kars gelegen. Eine tiefe Schlucht spaltet Armenien von der Türkei: Es gibt hier keinen Grenzübergang, die Wachposten sind verlassen. Lange war Ani militärische Sperrzone und nur mit ausdrücklicher Genehmigung zugänglich. Der durchgängige Stacheldraht am Akhurian (armenisch) oder Arpaçay bzw. Harpasus (türkisch) zeigt den spannungsgeladenen Grenzverlauf mit Dvin-Tor am Flussufer. Früher passierte man diese Brücke in nur wenigen Minuten, heute fährt man mindestens einen Tag, um von der Türkei und Georgien nach Armenien einreisen zu können.

Fotos: QUER-Archiv, Magda Baumgartner

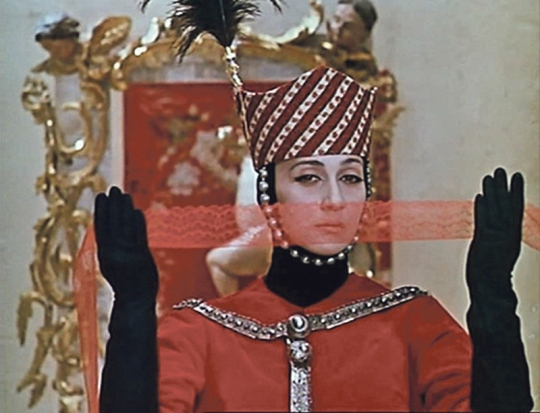

Sergei Parajanov: Filmstill aus The Color of Pomegranates (Sayat-Nova, 1968) über den armenischen Troubadour Sayat Nova, ein filmisches Meisterwerk des 20. Jahrhunderts

„Sergei Parajanov was a filmmaker, every moment of his life!“

Zaven Sargsyan, Dir. Parajanov Museum, Erevan

Akhaltsikhe bzw. Posof an der georgisch-türkischen Grenze, auf dem Weg nach Ani, in die ehemalige Hauptstadt Armeniens. Es gibt nur diesen Grenzübergang, um in die osttürkische Grenzstadt Kars zu gelangen. Von dort aus führt eine Straße in das einstige Zentrum des armenischen Königreiches an der nördlichen Seidenstraße, das zu seiner Blütezeit bis zu 200.000 Einwohner gezählt haben soll. Aufzeichnungen überliefern, dass seine Kirchen, Paläste und Befestigungsanlagen weltweit zu den technisch und künstlerisch fortschrittlichsten Bauten zählten.

Wir nähern uns dem Grenzübergang, Shota wirkt sichtlich angespannt. Er kennt diese Situation aus Sowjetzeiten, selbst wenn er als Profi-Sportler im Nationalteam der ehemaligen UdSSR jahrelang Privilegien wie Auslandsreisen genoss. Wir sind in seinem Geländewagen mit georgischem Kennzeichen unterwegs. Unsere Pässe werden lupengenau geprüft und wir nach der strengen Gesichtskontrolle dazu aufgefordert, unser Gepäck vom Auto in das Zollgebäude zu tragen, wo unsere Pässe nochmals untersucht und die Daten vermutlich prompt an die US-Botschaft übermittelt werden, wie der Aufkleber sponsored by the US-Embassy auf dem Scanner erahnen lässt. Jedes Gepäck wird durchleuchtet, und eine teure Autoversicherung für unseren kurzen Aufenthalt in der Türkei eingefordert. Shota ist entnervt, er kennt solche Grenzgänge und Behördenspiele nur allzu gut. Hier wird nicht gelacht, sagt er kurz und trocken. Der türkische Grenzsoldat ist freundlich zu uns, pfeift indes Shota, den Georgier, harsch nach einiger Wartezeit zu einer erneuten Kontrolle. Nach zwei Stunden können wir endlich weiterfahren. Bei einbrechender Nacht erreichen wir Kars – eine osttürkische Stadt, in der es mehrere Moscheen, kaputte Gehsteige, Müll und Unrat in den ebenso zahlreichen Straßengräben gibt, aber kaum Möglichkeiten, noch etwas zu essen. Am nächsten Morgen weckt uns der Muezzin, schon früh brechen wir auf Richtung Ani.

In Ani, der „Stadt der 1001 Kirchen", sind bis heute mehrere Kirchen erhalten. Die Jungfrauenkapelle mit Nonnenkloster

Die Apostelkirche

Die Gagik-Kirche des Heiligen Gregor mit Fresken und schönem Voluten-Kapitell

Kurden auf ihrem Weg, vom Löwentor aus betrachtet

Das Minarett der Minuchihr-Moschee

Die Landschaft verändert sich zusehends, nicht mehr sanfte Hügel und blühende Obstbäume säumen den Weg wie in Georgien, sondern eine karge Ebene – Tzaghkotzadzor ihr Name – erstreckt sich so weit unser Auge reicht. Sie öffnet dem Wind ihr Feld, der gleichsam aufgebracht durch das karge Gestrüpp peitscht. Nicht zu wenige sind hier über diese unendlich weite Landschaft hinweggefegt: Byzantiner, Seldschuken, Schaddadiden, eine kurdische Vasallendynastie, christliche Georgier, Mongolen (Timuriden) und auch Russen (1878–1917). In dieser menschenleeren Weite taucht plötzlich ein Mahnmal auf, das an Türken erinnert, die hier, nur wenige Kilometer von Ani entfernt, von Armeniern massakriert worden sind, übersetzt Shota. Der Völkermord an den Armeniern ist hier hingegen schlicht ein Tabu. Ich mache Fotos, der Wind fegt unentwegt gebieterisch über die schier unendliche Weite und trägt jedes Geräusch meilenweit, wo diese sich erst am Horizont zu verlieren scheinen. Weit und breit keine Menschen zu sehen, nur wenige provisorische Behausungen am Wegrand. Bald tut sich Ani in der Ferne mit ihrer mächtigen Festungsmauer auf, wir sind endlich da. Eine türkische Flagge stellt klar, wem das Kulturerbe gehört. Eine Hinweistafel informiert lediglich über „christliches Erbe des Ottomanischen Reichs“ (nach 1534), nichts, aber auch gar nichts hält hier offiziell die erhaltenen Zeugnisse armenischer Architektur fest. Das bedeutende Kulturerbe wird von türkischer Seite einfach nicht anerkannt und infolgedessen verschwiegen.

Ani ©Wikimedia

Ani, die Stadt der 1001 Kirchen

Ani, armenisches Zentrum des Bagratuni-Königreiches und "Stadt der 1001 Kirchen", war Knotenpunkt mehrerer Handelsrouten und jahrhundertelang im Wettstreit mit Konstantinopel, Damaskus und Bagdad. Erdbeben setzten Ani mehrfach zu, jenes von 1319 war verheerend, und der letzte Mongolensturm dann tödlich. Die Stadt wurde im 14. Jahrhundert unter Timur, besser bekannt unter Tamerlan oder Timur Lenk (1336–1405), erst geplündert, dann sich selbst überlassen – und fiel in Vergessenheit. Heute ist sie eine Ruinenstadt, eine seit Jahrhunderten verlassene Stadt. Lange war Ani militärisches Sperrgebiet. Bis 2001 waren Teile der Geisterstadt nicht zugänglich, und wenn, dann ausschließlich mit ausdrücklicher Genehmigung, aber mit absolutem Verbot, hier zu fotografieren. Bis heute sind die Zitadelle (türkisch Iç Kale) und der unmittelbare Grenzstreifen militärisches Sperrgebiet und dürfen nicht betreten werden.

Zahlreiche Inschriften in Klosterruine Horomos. Die älteste Handschrift aus dem Mittelalter ist mit 1336 datiert.

Außer uns ist niemand hier. Wir gehen durch das riesige Portal der doppelt ausgelegten Festungsmauer, Ani eröffnet sich unseren Augen mit den bis heute erhaltenen Zeugnissen armenischer Baukultur, dem „Stil von Ani“. Der Himmel hängt schwer über den letzten baulichen Relikten und unzähligen Ansammlungen von Steinen zyklopischer Mauern, unterirdischen Gängen, Brunnen, überwölbten Treppen, Pfeilern einer zerstörten Brücke. Hie und da ragen Gebäude aus den Steinquadern. Bis heute sind die zentrale Kathedrale (1001 oder 1010 vollendet), die Apostelkirche, die Gagik-Kirche des Heiligen Gregor mit Fresken und schönem Voluten-Kapitell, das Minarett der Minuchihr-Moschee sowie die Zitadelle aus der Kamsarakan-Dynastie der armenischen Bagratiden-Könige erhalten. Der Palast fiel vor nur wenigen Jahren ausgerechnet seinem Wiederaufbau zum Opfer. Kirchenruinen, Häuser, Galerien und unzählige weitere Relikte sind heute nicht mehr genau zu identifizieren.

Horomos – Hauptkirche mit Gawit, ein architektonisches Juwel mit Ostfassade der Umfassungsmauer; ein charakteristisches Beispiel der Bauschule von Ani: ein Kompromiss zwischen archaisierendem Kuppelsaal und eingeschriebener Kreuzform.

Die Zitadelle befindet sich auf militärischem Sperrgebiet. Im Hintergrund erahnen wir die Schlucht mit dem Flussbett des Akhurian (armenisch) bzw. Arpaçay oder Harpasus (türkisch), einem Zweigfluss des Araks (gr. Araxes, biblisch: Gihon), einer jener vier Flüsse, die den Garten Eden durchflossen haben sollen. Wir nähern uns der Schlucht, die uns von Armenien trennt. Es sind nur wenige Meter und wir schauen in eine unendlich weite Landschaft. Sie ist atemberaubend wild und schön. Der Stacheldrahtzaun flankiert die Schlucht und setzt hier die Grenzlinie. Sperrzone. Nicht weit von hier befindet sich die Moschee, die wieder aufgebaut, in relativ gutem Zustand ist. Wir beobachten auf dem Weg dorthin, wie ein türkisches TV-Team mit einem Kommunalpolitiker zielstrebig darauf zusteuert, um dort ein Interview zu filmen und Ani alsbald wieder zu verlassen. Die Szene ist grotesk. Wir gehen durch die Ruinenstadt, Stunden vergehen.

Horomos, Klosteranlage in grasbewachsener Mäanderschleife des Akhurian (armenisch) bzw. Arpaçay (türkisch) in der armenischen Provinz Schirak, hier befinden sich die ältesten Teile des Klosters, u.a. drei Kirchenruinen und Grabstätten, heute vollständig zerstört.

Horomos, kulturell - religiöses Zentrum in der Provinz Schirak

Noch vor Sonnenuntergang wollen wir auch Horomos sehen, das nur wenige Kilometer von hier entfernt liegt. Wieder im Geländewagen, machen wir uns über die Felder auf die Suche nach dem einst bedeutenden religiösen Zentrum Armeniens, das in der Schlucht am nördlichen Flussufer liegen soll. Es gibt weder ein Hinweisschild noch einen Weg dorthin. Auf dem Feld erspähen wir drei Hirten, auch ein kleiner Bub ist dabei, wir halten den Wagen an und fragen nach dem Weg. Sie reißen meine Wagentüre auf. Die Hirten, Kurden, Nomaden, sie reden durcheinander, laut, und schauen mich dabei fordernd und lachend an. Ihre Goldzähne blitzen in der Abendsonne, das leuchtende Rot meiner Nägel begegnet ihnen mit Zigaretten und entzieht ihnen sogleich jeden Zutritt, ich schließe die Türe. Horomos liegt vor uns. An der Schlucht verlassen wir den Wagen und marschieren weiter zu Fuß. Der felsige Weg ist von Obsidianen gesäumt, der schwarze, vulkanische Glasstein funkelt in der Abendsonne und verleiht der felsigen Landschaft einen besonderen Reiz. Einer leuchtet mich besonders an, er steckt spitz in der Erde, ich löse ihn aus dem Boden und sehe ein männliches Gesicht mit dem perfekten Rund einer Kopfform, er scheint wie von Menschenhand modelliert und ziseliert. Ich nehme ihn mit. In Horomos waren vor uns sicher nicht mehr als zehn Europäer, höre ich plötzlich die Stimme von Erik hinter mir. Wir gehen die Schlucht auf dem Plateau in 1.330 Meter Höhe entlang und befinden uns jetzt in der armenischen Provinz Schirak, die im Norden an Georgien grenzt.

Detailfotos Klosteranlage Horomos, Provinz Schirak

Auf dem Weg müssen wir die unsichtbare türkisch-armenische Grenze passiert haben. Hier gibt es keinen Stacheldraht, keinen Grenzzaun, nur eine unsichtbare Grenze. Nach einem längeren Fußmarsch sind die Klosterruinen endlich zu sehen.

Der Ausblick von hier ist so faszinierend wie in Ani, das auf der anderen Seite liegt. Das religiöse Zentrum von Horomos wurde vermutlich von chalkedonitischen orthodoxen Priestern der Alten Kirche schon im 10. Jahrhundert errichtet (Jean-Michel Thierry, Monuments arméniens und Le couvent arménien d’Horomos). Handschriften aus dem 12. Jahrhundert belegen das ehemalige religiöse, kulturelle Zentrum mit Bibliothek und aktivem Skriptorium. Die Anlage war von einer Mauer umfasst, von der heute lediglich ein runder Flankierungsturm im Nordwesten erhalten ist. Wir nähern uns der Hauptkirche, ihr Glockenturm wurde auf den Tambour aufgesetzt und ist bis heute erhalten, und betreten den Gawit (oder Gavit): überall Steinquader und Ruinen. Der Saal ist auffallend groß und das Licht einfach schlicht mystisch, über dem zentralen Kuppeltambour dringen nur einzelne Lichtstrahlen in den Raum. Der Gawit ist eine armenische Besonderheit und bezeichnet eine meist quadratische Vorhalle in der mittelalterlichen, armenischen Architektur, die im Westen an Klosterkirchen angebaut ist. Der erste typische Gawit befindet sich hier in der Hauptkirche von Horomos (1038), in der wir nun demütig stehen und staunen. Die Kuppeldecke ist durch Pfeiler und Bögen in acht Kompartimente unterteilt, wovon jedes mit einem augenfälligen Flechtbandkreuz geschmückt ist, in die wiederum Rosetten in kreuzförmigen Flechtbandbändern in den Stein gemeißelt worden sind.

Horomos, Gawit mit Kuppeldecke

Der Tambour in achteckiger Form besteht aus muschelförmigen Trompen, und ist reich mit feinstem Flechtwerk verziert, was an Wandteppiche erinnert. Wir entdecken einen üppig stilisierten Weinstock, fein ziseliertes Laubwerk, einen von Tieren umgebenen Christus und acht Figuren mit Heiligenschein – eine verkürzte, archaische Darstellung des Jüngsten Gerichts. Wände, Bögen und Steinplatten am Boden sind mit zahlreichen Inschriften bedeckt. Gregor, der Erleuchter, seine beiden Söhne Aristakes und Vrtanes sowie Yusik, dessen Sohn, werden namentlich genannt. Der prächtige Saal diente für Unterricht, Versammlungen, Gerichtsverhandlungen und auch als Grabstätte für geistliche Würdenträger. Die Grabkapelle der Fürstin Ruzkan schließt mit einem Narthex und einer Stalakditendecke an. Die Grabkammer selbst ist ein kurzer, aber breiter Raum mit Tonnengewölbe. Das Haus der Reliquien befindet sich ganz in der Nähe, vielmehr ist es eine ganze Gruppe von Gebäuden mit der Reliquienkammer des Arjuc, dem Saal der Schwüre. Vom einstigen Triumphbogen aus der Zeit der Bagratiden-Könige ist am rechten Flussufer fast nichts mehr zu sehen. An der Spitze jedes Pfeilers erhob sich einst eine Kapelle mit einem runden Tambour und Spitzdach, vermutlich handelte es sich dabei um ein sogenanntes „Reinigungstor“, wie das syrische, frühbyzantinische Kloster von Qal’at Sim’an zwischen Antiochia und Deir Seman, 35 Kilometer von Aleppo entfernt, bis heute vergegenwärtigt. Wir steigen hinab bis zur leicht sumpfigen Mäanderschleife des Akhurian bzw. Arpaçay. Hier befinden sich die ältesten Gebäude des ursprünglichen Klosters mit drei Kirchenruinen. Tambour und Kuppel sind heute zerstört. Doch finden sich Spuren von Reliefschmuck mit mandelförmigen Knospenornamenten auf dem Gesims. Hier wurden also die Bagratiden-Könige beigesetzt.

Filmstills aus Parajanovs „The Color of Pomegranates“

Horomos war Sitz des armenischen Katholikos und wurde bis zum späten 18. Jahrhundert von Mönchen bewohnt. Während der russischen Herrschaft (1878–1917) war die Klosteranlage von einem Dorf umgeben. Ab 1920 setzte die Zerstörung durch Erdbeben und Vandalismus ein. So gut wie alle Gebäude wurden ihrer äußeren Verkleidung beraubt, der Rest verfällt. Heute ist nicht ein Stein des Bagratiden-Königs Asot erhalten. Es ist nicht auszuschließen, dass die Totalität dieser Zerstörung auf eine politisch motivierte Aktion der Türkei zurückzuführen ist, um Horomos, dieses historisch wie symbolisch bedeutsame, armenische Kulturerbe auszulöschen. Es wird nun dunkel. Vor uns liegt ein langer, steiler Fußmarsch, zurück auf das Plateau. Spätabends erreichen wir Kars und unsere Bleibe für diese Nacht. Am nächsten Morgen werden wir wieder vom Muezzin geweckt und fahren Richtung Georgien. Wir passieren Berge, Pässe, und denselben Grenzübergang in Akhaltsikhe, die einzige Möglichkeit, nach Armenien einzureisen. Diesmal erfolgt dies bedeutend schneller, auch die Gesichtskontrolle fällt weniger streng aus, die Grenzsoldaten dürften sich an uns erinnern.

„Die Farbe des Granatapfels“ von Paradschow ist einer der besten

zeitgenössischen Filme, der mit Perfektion und Schönheit beeindruckt.

Michelangelo Antonioni

Parajanov, der kaukasische Filmrebell

Sergei Iossofowitsch Parajanov bzw. Paradschow (1924, Tbilisi, Transkaukasische SFSR, Sowjetunion, heute Georgien - 1990, Erevan, Sowjetunion, heute Armenien) war einer der originellsten und gefeiertsten Filmregisseure und Künstler des 20. Jahrhunderts.

Das Paradschow (Parajanov)-Museum in der armenischen Hauptstadt Erevan zeigt Grafiken, Zeichnungen, Collagen, Malereien und Skulpturen des ursprünglich georgischen Künstlers und renommierten Filmemachers. Sein Werk spiegelt die Geschichte und ethnische Vielfalt am Kaukasus wider.