Design im Wandel

Unter seinem neuen Leiter, Christoph Thun-Hohenstein, verlegt das Wiener Museum für angewandte Kunst seine inhaltliche Ausrichtung von „Kunst“ auf „Angewandt“. In der Ausstellung „Made 4 you – Design für den Wandel“ werden derzeit etwa 80 Produkte als Exponate präsentiert, die ebenso visionär wie markttauglich sind. Zusammengestellt wurde die Ausstellung, eine gepflegte Produktmesse für Zukünftiges, von Hartmut Esslinger, einem der erfolgreichsten Designer der Gegenwart. Esslinger, Gründer des Design- und Strategiebüros frog design, hat für Firmen wie Sony, Apple, Louis Vuitton, Siemens und Lufthansa gearbeitet – und auch Steve Jobs strategisch beraten. 1944 im Schwarzwald geboren, war er bis 2011 Professor für Industriedesign an der Universität für angewandte Kunst und unterrichtet nun an der Fudan University in Shanghai. Mit Anna Soucek teilte Esslinger seine Ansichten über gesellschaft-lichen Wandel, Fehlverhalten der Konsumenten und den perfekten Schnuller.

Die Ausstellung im MAK kündigt „Design für den Wandel“ an –

welcher Wandel ist damit gemeint? Begleitet Design diesen

Wandel oder leitet es ihn gar ein?

Wir sprechen von Überlebensstrategien, denn es ist überlebensnotwendig, dass wir uns ändern. Das industrielle Modell von Konsum und Profit ist veraltet, ebenso wie die Geschäftsmodelle überholt sind. Wir brauchen neue Prozesse, neue Verhaltensweisen. In der Ausstellung wollen wir zeigen, dass es die dem Wandel entsprechende, neuartige Kreation bereits gibt. In Teilbereichen wie „Mobilität“, „Gesundheit“ oder „Digitale Konvergenz“ zeigen wir Produkte, die jetzt vorführen, wie die Zukunft aussehen kann, die Zukunft projizieren und simulieren. Es gibt es schon, das Zukunftsdenken, sowohl bei den großen Unternehmen als auch bei der jungen Designergeneration, die in der Ausstellung durch die Studierenden der Angewandten vertreten ist. Es gibt die Guten – wir brauchen mehr von ihnen. Oft werden Design-Klassiker hochgehalten und es wird gejammert, dass es nichts Neues gibt. Das stimmt nicht. Wir haben ein paar Dinge gefunden, die doch neu sind. Die Ausstellung ist daher durchaus optimistisch angelegt. Wir präsentieren eine andere Methodik, die neue Ergebnisse zeitigt.

Was bedeutet die Änderung der Prozesse nun

in Bezug auf Design?

Nachhaltigkeit bezieht sich nicht nur auf Ökologie, sondern auch auf die Wirtschaftlichkeit. Alle Dinge, die in der Ausstellung zu sehen sind, sind wirtschaftlich relevant. Da sind keine Pleitefirmen dabei. Mehr als um Ästhetik von Gebrauchsgegenständen geht es mir um die Konzeption. Im Mittelpunkt steht das Individuum. Die Ausstellung bringt das rüber, indem Produkte für alle Altersklassen dabei sind, eben „made for you“, nicht „for everybody“. Der Titel suggeriert, dass es verschiedene Bedürfnisse in verschiedenen Lebensabschnitten gibt.

Die Bandbreite der Exponate reicht von

Baby-Schnullern bis zu Gehhilfen.

Viele Designer entwerfen nur für die Altersgruppe der 35- bis 40-Jährigen: nicht mehr ganz jung, aber noch nicht alt genug, um alt zu sein – kaufkräftig jedenfalls. Eine völlig idiotische Einstellung.

Ich habe viel für Disney gemacht, und wenn man für Disney arbeitet, geht es um Kinder. Es ist nicht Marktforschung, aber die Beobachtung von Kindern ist wichtig, um festzustellen, was sie wollen und brauchen. Eines Tages habe ich am Computer gearbeitet und meine Tochter, die damals noch klein war, konnte nicht verstehen, was ich da mache. Das hat mir zu denken gegeben. Ich bin in die Firma gefahren und habe gesagt, mein Kind weiß nicht, was wir da tun, das heißt, es ist nicht kindgerecht. Wir haben dann von vorne begonnen und etwas Neues entwickelt, eine Designsprache, die kindlich ist. Erwachsenen gefällt das gar nicht, aber das ist egal. Es ist ja für Kinder gemacht. Diese Tatsache muss man akzeptieren: Unterschiedliche Genera-tionen haben eine unterschiedliche Ästhetik.

Kindern muss man zuhören. Ich erzähle ein anderes, lehrreiches Beispiel. Wir hatten einen Workshop mit Microsoft, auch für Kinder, und da sagte ein Junge: „Ich hätte gerne ein Gerät mit Drehknopf, mit dem ich zwischen Musik, Videos, Internet und Radio herumschalten kann.“ Dann sagte der Microsoft-Entwickler: „Aber wir haben keine Drehknöpfe, sondern welche zum Drücken.“ Der Junge wollte aber einen Drehknopf. Der Entwickler bestand auf seinen Druck-Buttons. Der Junge meinte dann: „Ist Bill Gates nicht der reichste Mann der Welt? Und ihr könnt nicht einmal einen Drehknopf bauen?“

Sie deuten damit an, dass Designer und Produktentwickler

stur an ihren Lösungen festhalten, obwohl es ganz einfach

wäre, die Argumente normaler Menschen anzunehmen.

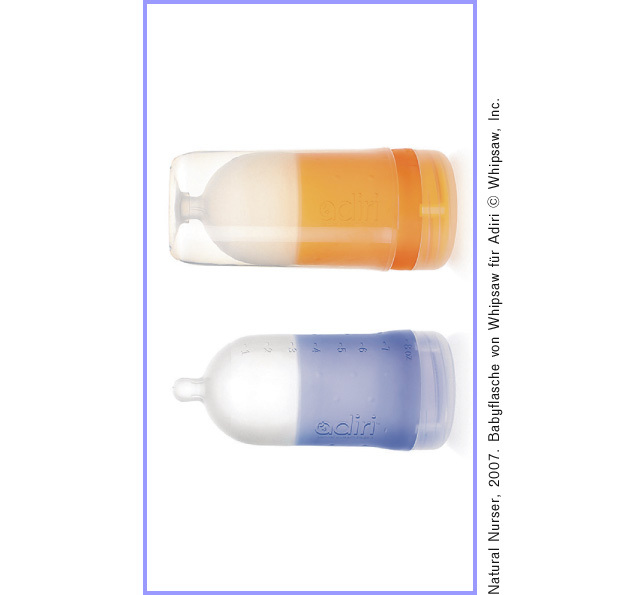

Mein Schlüsselmärchen ist Des Kaisers neue Kleider, ein Klassiker. Die Profis verkaufen dem Kaiser alles Mögliche, und dabei läuft er nackt herum. Das ist mit unserer Industrie vergleichbar: Es wird etwas verkauft, was gar nichts wert ist, bis ein Kind daherkommt und die Wahrheit ausspricht. Produkte werden als Kult verkauft, dabei ist gar nichts da, nichts Relevantes. Es geht darum, Dinge zu finden, die relevant sind. Nehmen wir als Beispiel den Schnuller, ein relativ altes Produkt. Durchgesetzt hat sich einer, an dem das Kind nicht erstickt und der die Mundapparatur nicht schädigt – ein Durchbruch, heute noch gültig und oft kopiert. In der Ausstellung zeigen wir einen verfeinerten Schnuller, ebenso wie eine Babyflasche und Vibratoren übrigens.

Die Design-Produkte sehen in der Ausstellung recht

schick aus, im gegenwärtigen Alltag könnten sie aber

als Fremdkörper auffallen. Liegt es am Konsumenten,

das zu ändern und diese Dinge zu kaufen, oder liegt es

an den Produzenten, die Gegenstände breit zugänglich

zu machen?

An beiden. Man fragt sich ja oft, warum sich schlechte Produkte überhaupt verkaufen, dieses Mistzeug. Weil die Menschen nichts anderes kennen. Die „richtigen“ Dinge müssen attraktiver sein als die „falschen“. Das ist die Aufgabe der Designer, Entwickler und Manager. Sie müssen das erst einmal hinkriegen. Das ist nicht unbedingt demokratisch, aber die Wahl der Produkte hinterher ist demokratisch, weil jeder kaufen kann, was er will. Die Ausstellung hat auch die Absicht, die Leute zu motivieren, ein bisschen nachzudenken, bevor sie kaufen: Wie gehe ich mit dem Ding um? Was passiert damit, wenn ich es nicht mehr brauche? Die Folgegeschichte wird zu wenig überdacht. Es wird viel zu viel weggeworfen und verschwendet. Meine Großmutter sagte immer, sie habe nicht genug Geld, um schlechte Dinge zu kaufen. Es ist auch eine Frage der Intelligenz. Geiz ist nicht geil, sondern dumm.

Gesellschaftlich relevante Produkte müssen also nicht

nur praktisch und nachhaltig sein, sondern auch schön.

Auch unsere Industrie muss umdenken, denn viele Produkte kommunizieren nicht, wie wertvoll sie sind. Wertvoll im Sinne von Erlebnis, was das Leben verbessert, einfacher macht, erfreut. Es gibt von Oscar Wilde das Bonmot, Amerika sei von der Barbarei direkt zur Dekadenz übergegangen, ohne Kultur dazwischen. Das trifft auch auf Design zu, denn Design ist zum Teil schon so dekadent, dass die Realität des Lebens von Menschen gar nicht mehr gesehen wird. Es gibt Anti-Design, es gibt Post-Design – dabei sind die Fragen der Gegenwart noch gar nicht gelöst. Ich finde, wir haben zum Teil noch barbarische Zustände in der Produktwelt. Jetzt müssen wir Kultur schaffen.

Sie fordern von Designern und Studierenden ein

gesamtheitliches Denken, das über Ästhetik und

Funktion eines Produkts hinausgeht.

Ich möchte, dass sie sich für Stadtplanung, Politik, Wirtschaft und Ähnliches interessieren und kompetent werden, mit den Spezialisten der Gebiete auf gleicher Höhe zu kommunizieren. Erst dann kann man konstruktiv mitreden. Das muss man bereits in den Schulen vermitteln, in den Hochschulen ebenso wie in den Grundschulen. Man muss seinen Beruf professionell ernst nehmen. Das kann auch zu einem besseren Image der Branche beitragen. Sie hat eine negative Aura, die es zu durchbrechen gilt. Die Kreativen sind immer verdächtig, weil die normalen Menschen sie nicht verstehen. Kreativität ist etwas völlig Unfassbares. Meine Mutter hat sich immer Sorgen gemacht, was aus mir werden soll, wenn mir einmal die Ideen ausgehen. Sie fragt immer noch, ob ich kein Geld für bessere Kleidung habe. Mein Bruder, der Ingenieur ist, hat diese Fragen nie bekommen. Dabei ist seine Position viel gefährdeter als meine. Diese Denkweise müssen wir ändern und die Design-Talente, die wir haben, auch als Kapital anerkennen, sie pflegen und fördern.

Das Gespräch führte ANNA SOUCEK